di Ali Reza Jalali

Le potenze occidentali hanno sempre guardato con attenzione ai propri confini orientali e meridionali, per via dell’interesse strategico finalizzato al controllo dei traffici commerciali tra Europa e Asia. Indubbiamente, la collocazione dei Paesi islamici, prevalentemente inseriti tra l’Occidente e l’Estremo Oriente, ha fatto attrarre l’attenzione dei colonialisti su quei territori, compresi a grandi linee tra il Bosforo e il Subcontinente indiano. Il controllo di questa macroarea, voleva dire per gli europei, controllare i traffici commerciali tra l’Occidente e l’Oriente. In questo senso vanno interpretate le varie avventure coloniali di inglesi e francesi nella regione del Vicino Oriente e l’espansionismo verso il Mediterraneo orientale, il Canale di Suez, il Mar Rosso, il Golfo Persico e l’Oceano Indiano, quanto meno nella sua parte settentrionale. Ad esempio l’avventura napoleonica in Egitto alla fine del Settecento, era finalizzata all’egemonia sulla zona strategica a ridosso del Mar Rosso, nel tentativo di disturbare l’azione degli inglesi in quella regione. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento però, la regione del Vicino Oriente fu scossa dalla scoperta del petrolio, che da allora fino ad oggi, e probabilmente anche lungo il XXI secolo, è stato, è e sarà il motore dell’economia mondiale (senza dimenticare il ruolo fondamentale che sta assumendo sempre di più il gas naturale, un’altra strategica risorsa dei Paesi della regione). Da allora le potenze coloniali, in primis Francia e Gran Bretagna, hanno cercato l’egemonia nel mondo musulmano, puntando e investendo molto nel vecchio principio del colonialismo, basato sull’incentivazione delle guerre fratricide islamiche, finalizzate all’indebolimento reciproco dei Paesi della regione. Evidentemente è più facile dominare e influenzare un Paese debole che uno forte, e un Paese sempre coinvolto in guerre è molto più vulnerabile di uno che vive nella stabilità e nella pace. Il primo passo per la deflagrazione della regione, finalizzato al controllo dei Paesi del mondo islamico, per facilitare l’approvvigionamento energetico a basso costo della Francia e della Gran Bretagna, fu il celebre accordo segreto Sykes-Pikot del 1916, dal nome dei ministri inglese e francese, che stipularono il patto. Grazie ad esso, i territori dell’impero ottomano, all’indomani della fine della Grande Guerra, furono divisi e un grande Stato si trasformò in una quantità di Paesi molto più piccoli e più deboli. Bisogna notare che questo progetto, che diede vita alla Turchia, alla Siria, al Libano, all’Iraq e ad altri Paesi, fu possibile grazie ad un piano diabolico di guerra fratricida tra popolazioni musulmane, in nome di diverse confessioni e soprattutto sfruttando la rivalità tra turchi e arabi. A questi ultimi era stato promesso un grande Stato panarabo, che evidentemente non nacque mai. Infatti, una volta sconfitti gli ottomani, gli inglesi e i francesi, divisero i territori arabi dell’ormai ex impero in diversi Stati, con confini arbitrari, con il proposito di creare ulteriori dissidi tra i popoli della regione. Per cui fu creato ad esempio un Iraq ingestibile, basato sulla forzata convivenza tra arabi, curdi, turcomanni ecc. con diverse religioni e confessioni (musulmani sciiti, musulmani sunniti, cristiani caldei, cristiani assiri ecc.), per porre le basi di nuovi attriti e nuovi scontri.

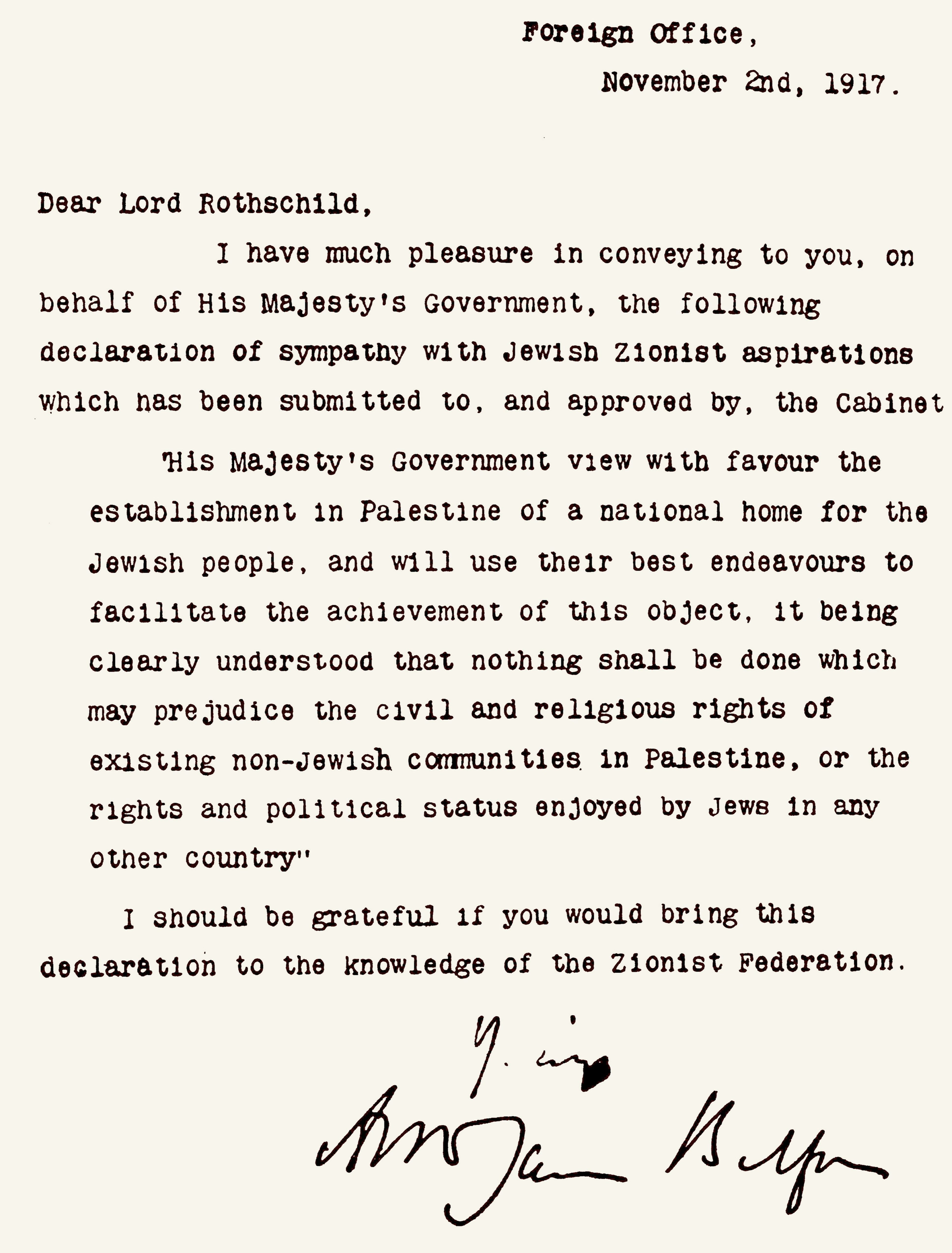

Insomma, da allora in avanti il Vicino Oriente sarebbe stato il teatro di guerre civili fomentate da potenze straniere interessate al dominio di una delle più ricche regioni al mondo, il controllo della quale poteva significare (e lo stesso vale ancora oggi) il dominio delle dinamiche globali e dell’economia di diversi Paesi. Un altro punto fondamentale del dominio coloniale occidentale nel mondo islamico è l’aiuto notevole che gli inglesi hanno dato alla corrente “wahabita” nella Penisola araba, in funzione anti-ottomana. Il wahabismo è un movimento massimalista nato in Arabia nel XVIII secolo, che secondo i dettami del fondatore di questa ideologia estremista, Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab, morto nel 1792, sarebbe incentrato in una sorta di ritorno alla purezza primordiale della comunità islamica, contro alcune forme “eretiche”, almeno secondo i fautori di questa scuola di pensiero, come il culto dei luoghi santi, usanza diffusa in molte zone del mondo islamico, tra gli sciiti, ma anche tra i sunniti (soprattutto nel sufismo) (16). Tra le malefatte di questo gruppo massimalista possiamo citare, a conferma della indole anti-islamica di tale setta, la devastazione della tomba del profeta Muhammad nel 1805. Più volte gli ottomani cercarono di reprimere la furia reazionari wahabita: ad esempio tra il 1811 e il 1818 vi furono diverse spedizioni per sconfiggere i wahabiti nella Penisola araba, ma i rimedi non furono efficaci. Alla fine questo movimento reazionario e settario, col supporto inglese, riuscì a creare uno Stato autonomo nell’Arabia centrale. Il culmine del potere wahabita arrivò nei primi anni del Novecento quando essi conquistarono La Meccca, e crearono un Emirato che andava dall’Arabia centrale al Mar Rosso. La dinastia Al Saud quindi, riuscì insieme ai colonialisti inglesi a emancipare la Penisola araba dal dominio ottomano e a creare negli anni ’20 l’Arabia Saudita. La diffusione del pensiero rigorista wahabita e l’aiuto che il colonialismo occidentale ha fornito a questa setta per distruggere l’integrità territoriale dell’impero ottomano è da collegarsi al più problematico degli avvenimenti del mondo islamico nel XX secolo, ovvero alla creazione del cosiddetto “Stato di Israele”. Non a caso il progetto Sykes-Picot, per la spartizione e la deflagrazione dei territori arabi in mano agli ottomani, è del 1916 e la famosa Dichiarazione di Balfour, riguardante la futura nascita di un “focolare nazionale” (“National Home”) per gli ebrei in Palestina è del 1917. In pratica, senza la disgregazione dell’impero ottomano, fomentato e pianificato dagli occidentali ed eseguito sul campo da alcuni gruppi estremisti, come appunto la setta wahabita, nemica dei sunniti ottomani come degli sciiti, che attraverso una massiccia mobilitazione nel mondo arabo, prevalentemente nello “Hijaz” (regione della Penisola araba, a ridosso del Mar Rosso), portarono a compimento i piani del colonialismo.

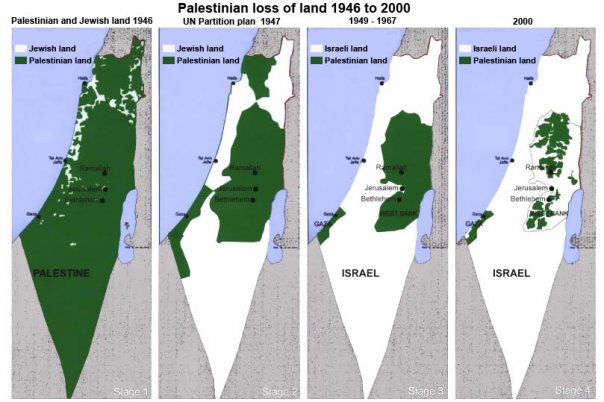

Il risultato fu che grazie a questi sforzi, non solo gli arabi non ottennero un grande Stato panarabo, non solo furono divisi in alcuni piccoli e deboli Stati, ma gli stessi arabi palestinesi furono cacciati dalla loro terra, e rimpiazzati dagli ebrei emigrati da diverse zone del mondo. Il frutto della collaborazione tra le potenze “democratiche” e le forze reazionarie del mondo musulmano, portò alla creazione del regime sionista, che da allora fino ai giorni nostri, rappresenta la principale minaccia alla stabilità della regione e dei popoli di fede musulmana. Riguardo alla diretta contingenza tra il progetto colonialista di spartizione dell’impero ottomano e la creazione del regime sionista, Angelo Arioli scrive:

“Alla vigilia della I guerra mondiale, l’impero ottomano che abbraccia buona parte del mondo arabo e del quale la Palestina è provincia amministrativa, versa in profondissima crisi dopo secoli di splendore e potenza economica, e ai suoi ampi possedimenti si volgono le mire degli Stati nazionali europei, interessati ad assicurarsi il controllo di aree strategiche ed economicamente rilevanti. All’interno dell’impero poi, una parte degli arabi aspira ad emanciparsi dagli ottomani, per creare uno Stato arabo unito. Ma questo sogno degli arabi, apparentemente sostenuto dagli inglesi, è di breve durata: mentre promettono sostegno agli arabi per la creazione di un loro Stato in cambio di aiuto contro gli ottomani, gli inglesi trattano segretamente coi francesi e si spartiscono le province arabe dell’impero. La spartizione avverrà puntualmente all’indomani della guerra, con la sconfitta e lo smembramento dei territori ottomani, regolata dalla Conferenza di S. Remo (25.4.1920). In questo quadro generale alla Palestina tocca una sorte particolare, in quanto la sua storia e quella dei suoi abitanti si intreccia con un movimento nato in Europa, il sionismo, mirante alla creazione per gli ebrei di uno Stato in Palestina. Uno dei primi episodi che indica una convergenza diretta tra il sionismo e i progetti coloniali occidentali lo si ha nel 1917, in pieno conflitto mondiale, quando l’Inghilterra, in cambio di pressioni che l’influente comunità ebraica americana avrebbe dovuto effettuare sul governo degli Stati Uniti per convincerlo a entrare in guerra, dichiarava tramite il suo ministro degli Esteri Lord Balfour di vedere con favore la creazione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico”.

La domanda che dovremmo porci è la seguente: sarebbe stata possibile la creazione del regime sionista sui territori arabi, senza il supporto di alcuni gruppi settari e massimalisti, anti-islamici e reazionari, ai progetti del colonialismo occidentale? Ovviamente no. Solo grazie alla guerra fratricida tra arabi e turchi, tra musulmani di diverse confessioni, alimentata da alcuni estremisti, e studiata a tavolino da potenze straniere, è stata possibile la deflagrazione del mondo islamico e l’istallazione dell’avanguardia occidentale nel cuore del Vicino Oriente. La logica del “divide et impera” non fallisce (quasi) mai.